○西置賜行政組合消防通信に関する規程

平成元年5月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、消防通信について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるものとする。

(1) 消防通信 消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に定める消防の任務を遂行するために用いる通信をいう。

(2) 緊急通信 普通通信等を中断して行う通信をいう。

(3) 災害通信 災害の発生若しくは、発生する恐れがある時に行う情報の収集、伝達に関する通信をいう。

(4) 現場情報通信 災害現場の状況及び被害情報等を通報する通信をいう。

(5) 一斉通信 消防無線等により同時に2以上の相手に対して行う通信をいう。

(6) 普通通信 前各号に定めるもの以外の消防業務上に関する通信をいう。

(通信設備)

第3条 通信設備は、別表に掲げる設備をいう。

(通信勤務員の遵守事項)

第4条 通信勤務員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に管内の情勢を把握するとともに冷静な判断と敏速適確な操作により通信機能の活用に努めなければならない。

(2) 災害発生時は、覚知及び通信内容を記載し西置賜行政組合消防計画に定める出動報告書に添えて提出しなければならない。ただし、2以上の報告書になる場合は、所属毎代表提出とする。

(平27訓令3・令6訓令6・一部改正)

(通信統制)

第5条 通信勤務員は同時に2以上の災害が発生したとき、又はその他の状況により特に必要と認める場合は、重要な通信を確保するため通信を統制することができる。

(通信優先順位)

第6条 消防通信は、緊急を要する通信を優先し、次の各号に定める順位とする。

(1) 緊急通信

(2) 災害通信

(3) 現場情報通信

(4) 一斉通信

(5) 普通通信

(令6訓令6・一部改正)

(通信の要領)

第7条 通信勤務員が災害を覚知し関係者に報知する場合の報告要領及び無線電話局の通信は、消防通信運用基準に定めるとおりとする。

(無線電話局の種類)

第8条 無線電話局の種類は、次のとおり区分する。

(1) 固定局

(2) 基地局

(3) 陸上移動局

イ 卓上型固定移動局

ロ 車載型移動局

ハ 携帯型移動局

ニ 署活系携帯型移動局

(平27訓令3・一部改正)

(無線電話局の呼出し名称)

第9条 無線電話局のそれぞれの呼出し名称は、別に定めるとおりとする。

(令6訓令6・一部改正)

(無線電話局の開局及び閉局)

第10条 固定局及び基地局は、常時開局するものとする。

2 陸上移動局は、それぞれの所属を離れるとき及び機器整備並びに試験のときに開局するものとする。

3 陸上移動局は、それぞれの所属に帰属したときに閉局するものとする。

(周波数の使用区分)

第11条 無線電話局は主として次の区分により使用するものとする。

(1) 活動波1及び2は、災害出動及び消防一般業務の連絡等の通信用とする。

(2) 主運用波3は、山形県消防防災航空隊及び山形県ドクターヘリコプター並びに県内消防機関との連絡等の通信用とする。

(3) 統制波1、2及び3は、大規模広域災害現場等他県における活動や、県内外消防機関との連携活動等の通信用とする。

2 通信勤務員は、次の各号に定める場合2周波数を装備した無線電話局に対し、チャンネルの切り替えを指示することができる。

(1) 故障又は電波障害があるとき。

(2) 通話が輻輳し、通話が困難なとき。

(3) その他通信員が必要と認めるとき。

(平27訓令3・平28訓令3・令6訓令6・一部改正)

(中継及び傍受の処置)

第12条 他の無線電話局相互間において通信が順調に行われていないことを傍受した無線局は、自局が中継することによって当該通信が円滑に行われると認めるときは直ちに中継の処置をとるものとする。

2 無線電話局は、他局相互間の通信についても傍受し、通信内容が自局に関係する場合には、当該通信終了後すみやかに発信局に対して自局で傍受した旨を発信するものとする。

(令6訓令6・一部改正)

(無線従事者)

第13条 無線従事者は、法令の定めるところにより通信に関する事務を行うものとする。

2 無線従事者は陸上特殊無線技士の資格を有するものとする。

(1) 無線従事者は、無線設備の技術操作、保管及び整頓の責に任ずるとともに、常に通信状態に注意し、故障があったときには必要な措置を取るとともに、所属長に報告しなければならない。

(2) 無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号)第52条関係(目的外使用の禁止等)の無線を受信したときは、直ちに所属長に報告するとともに、東北総合通信局に報告し、また関係機関に連絡し対処を講じなければならない。

(令6訓令6・全改)

(無線電話局の試験及び点検)

第14条 無線電話局の機能を常に最良の状態に維持するため、毎月1回以上試験電波の発射を行うものとする。

(1) 日常点検 毎日1回交代勤務時に行うものとし、機器の外観及び通信機能の作動状況等について点検する。

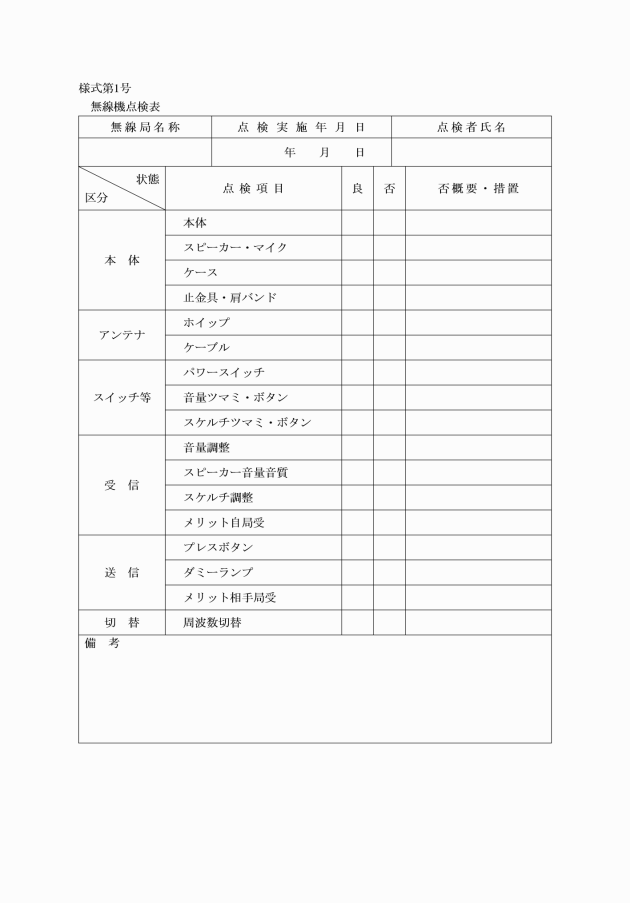

(2) 定期点検 無線従事者は、毎月1回無線設備の点検を実施のうえ、無線設備点検表(様式第1号)にて所属長に報告しなければならない。

(3) 臨時点検 所属長又は通信指令員が必要と認めた時に行うものとする。

(令6訓令6・全改)

(保守点検)

第15条 年1回以上、消防通信施設について保守点検を行わなければならない。

2 前項の規定による保守点検を行ったときは、当該保守点検の結果を記録しておかなければならない。

(令6訓令6・全改)

(事故発生時の処理)

第16条 所属長は、通信設備に故障若しくは損傷、又は亡失等の事故を発見したときは、通信指令課長に報告するとともに、直ちに応急処置を講じなければならない。

2 前項の報告を受けた通信指令課長は、すみやかに必要な措置を講じるとともに、消防活動上重大な支障があると認めるときは、その概要を速やかに消防長に報告しなければならない。

(令6訓令6・全改)

(委任)

第17条 この規定に定めるもののほか、通信運用について必要な事項は別に定める。

(令6訓令6・旧第18条繰上)

附則

この訓令は、平成元年5月1日から施行する。

附則(平成27年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月1日訓令第3号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

附則(令和6年10月17日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表

(令6訓令6・全改)

通信設備

通信機器 | 機器別 | 品名 |

消防指令設備 | 無停電電源装置 指令端末装置 車両運用端末装置 | |

無線機器 | 消防救急無線 基地局 固定局 陸上移動局 卓上型固定移動局 車載型移動局 携帯型移動局 署活系無線型移動局 無線遠隔制御装置 発電機 無停電電源装置 | |

音響機器 | 庁内拡声装置 | |

その他 | 電話設備 電話交換機 電話機器 山形県防災行政通信ネットワーク 防災情報システム端末 防災情報専用電話機 防災情報専用ファクシミリ 全国瞬時警報システム(Jアラート) |

(令6訓令6・全改)